노후 소득 부족 문제,

초고령 사회가 촉발하다

“일할 수 있는 시간은 얼마 남지 않았는데, 노후 준비는 제대로 된 게 없어서 걱정이에요.”

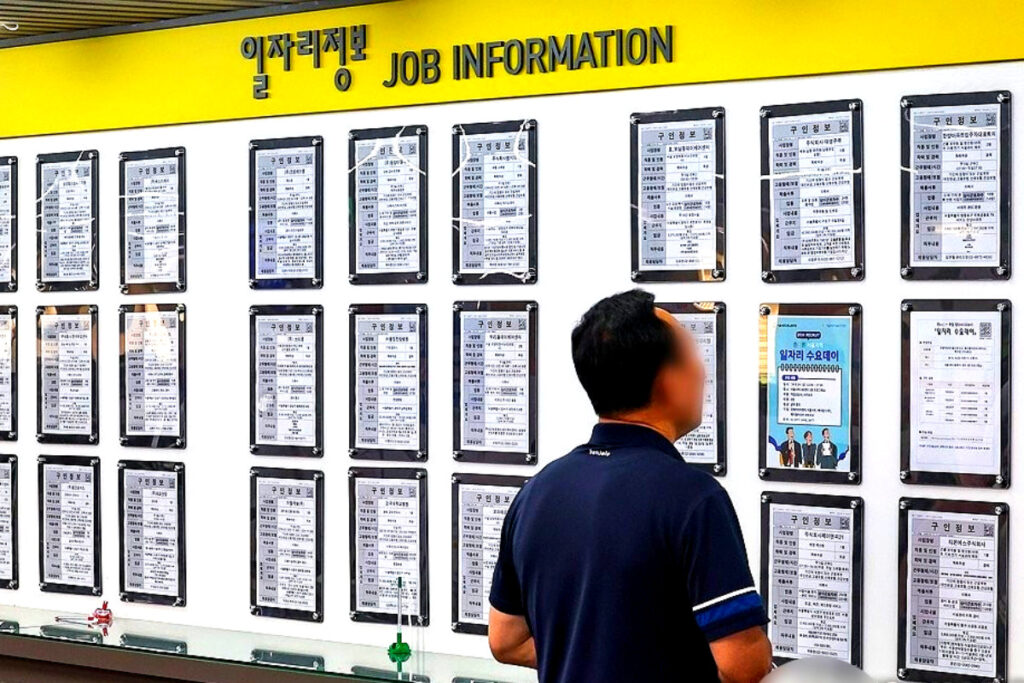

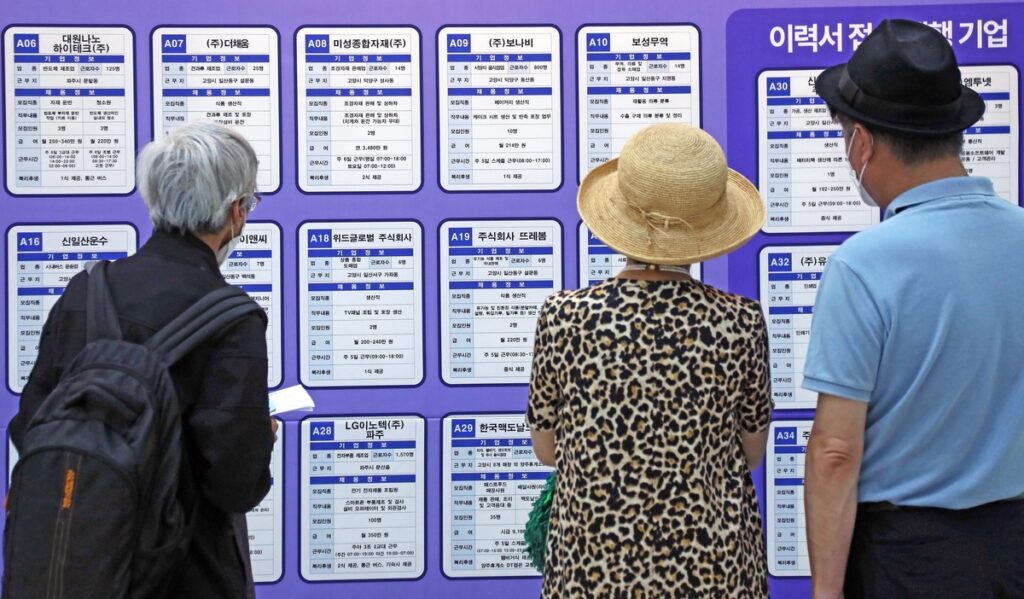

초고령 사회로 진입하며 ‘노후 소득 공백’이 현실로 다가오고 있다.

정년은 60세지만, 공적 연금 수급은 그 이후부터 시작돼 수년간 소득 없이 버텨야 하는 이들은 늘고 있다.

이처럼 경제적 압박이 가중되면서 법정 정년 연장 논의가 다시 불붙고 있다.

우리나라 65세 이상 인구는 이미 전체의 20%를 차지하며 초고령 사회에 접어들었다.

이는 노후 준비의 중요성을 부각시키는 동시에 정년 연장에 대한 논의를 촉진시키고 있다.

한 조사에 따르면 부부 기준 적정 연금 수령액은 391만 원으로 추산됐으나, 실제 수령 예상액은 약 271만 원으로 120만 원의 격차가 발생했다.

응답자의 70%는 노후 준비가 부족하다고 답했으며, 물가 상승은 이 격차를 더욱 벌리고 있다.

노후 소득 공백을 해소하기 위한 대안으로 정년 연장이 제시되고 있다. 국가인권위원회는 최근 법정 정년을 60세에서 65세로 연장할 것을 권고했다.

공무원 노조 또한 “소득 공백 해소는 국가의 책임”이라며 정년 연장을 촉구했다.

공무원연금 수급 시기와 퇴직 연령 간의 불일치로 인해 발생하는 소득 공백 문제는 심화하고 있다. 올해 퇴직한 공무원 2400여 명이 최대 2년간 소득 없이 연금을 기다려야 하는 상황에 처했다.

정년 연장, 기대와 우려 사이

그러나 정년 연장은 기업과 청년층 모두에 부담을 줄 수 있다. 한국경제인협회의 연구에 따르면, 정년을 65세로 늘릴 경우 기업에 약 30조 원의 추가 비용이 발생한다.

이는 청년층 약 90만 명의 고용 기회를 줄어들게 할 수 있는 금액이다.

한경협 관계자는 “임금 연공성을 고려하면 세대 간 갈등을 초래할 가능성도 크다”고 경고했다.

기업들은 일률적인 정년 연장 대신 다양한 대안을 모색하고 있다. 현대차와 포스코는 퇴직자를 재고용하거나 베테랑 제도를 운영해 숙련된 인력을 활용하고 있다.

삼성전자는 정년 이후에도 전문성을 인정받은 직원이 계속 근무할 수 있는 ‘시니어 트랙’을 운용 중이다.

KT는 임금피크제 개시 연령을 기존 57세에서 58세로 상향 조정하는 방식으로 고령 근로자 지원에 나섰다.

전문가들은 정년 연장에 앞서 임금체계 개편이 선행되어야 한다고 지적한다. 한국경영자총협회는 “생산성과 임금의 괴리를 줄이고, 임금의 유연성을 강화해야 한다”고 주장했다.

향후 정부와 국회가 논의의 중심에 서서 세대와 기업 모두를 아우르는 해법을 마련해야 할 시점이다.

국민연금 지급시기를 무대책으로 65세에 주게한 국회의원들은 딴세상 놈들 정년 연장하려하지말고 소득 크래바스를 없애라 정년퇴직과 동시에 연금이 나와야지ᆢ

요양원, 노인병원으로 가기 전에 은퇴하고 일하기